【STEP6】注文住宅の契約後にやるべきこと3選|スケジュール・チェックリスト・注意点

注文住宅の契約を終えて「これで安心」と思ったのもつかの間、心のどこかで「このまま進めて大丈夫?」「後からトラブルにならない?」と不安を感じていませんか。

「契約してからが本番って聞くけど、具体的に何を確認すればいいの?」

契約後こそ注意が必要なポイントが多く、対応を間違っちゃうと大きな後悔につながります。これまでに数多くの施主さんから「もっと確認しておけばよかった」という声を聞いてきました。

でも安心してください。契約後の流れを正しく理解し、やるべきことを整理すれば、ほとんどのトラブルは未然に防げるんです!

・契約書で必ずチェックすべきポイント

・着工から完成までのスケジュールの見方

・引き渡し前のチェックリストと注意点

この記事を読むことで、契約後の不安を解消し、安心して引き渡しを迎える準備が整います。知らなかった…と後悔する前に、ぜひ最後までご覧ください。

注文住宅は契約して終わりじゃない!トラブルを防ぐために必要な3つの行動

「契約が済んだら、あとは完成を待つだけ」

なんて思っていませんか。

実は、家づくりは契約してからが本番です。ここでの対応を間違えると、想像以上に大きなトラブルにつながります。

契約後に多いトラブル事例【実例付き】

注文住宅でよく見られるトラブルには次のようなものがあります。

- 仕様の食い違い

「標準仕様だと思っていた設備がオプション扱いだった」など、契約内容の認識違いによる追加費用トラブル。 - スケジュールの遅れ

天候や業者の段取り不足で工事が遅れ、引き渡しが予定より数週間~数か月ずれ込むケース。 - 施工不良の見落とし

引き渡し時に壁の傷や建具の不具合が見つかり、補修工事で入居が遅れるケース。

「引き渡し日に入居できず、家賃とローンを二重払いした」という声もあります。

なぜ契約後にトラブルが起こるのか?原因と背景

契約後は、施主が「プロに任せきり」になりがちです。

契約書やスケジュールの確認不足、引き渡し前の点検を怠ると、業者の小さなミスが大きな問題に発展します。

契約後の3つの行動(契約書確認・スケジュール把握・引き渡し前チェック)が、後悔を防ぐためのカギになるのです。

間取り決定は家づくりの満足度を左右します。

この記事で紹介している流れとあわせて、間取りの決め方とオプションの考え方(保存版)もチェックしておきましょう。

やるべきこと① 契約書の見落としポイントをチェックする

ここに目を通さずに進めてしまうと、思わぬ追加費用や保証の食い違いが発生し、「こんなはずじゃなかった…」と後悔する原因になります。

絶対に確認すべき契約項目

- 仕様変更時のルール

工事が始まってから「やっぱりここを変えたい」と思うことは珍しくありません。そのときに発生する追加費用や工期延長の扱いが契約書でどう定められているかを確認しておきましょう。 - アフター保証の範囲と期間

構造躯体・設備・内装、それぞれの保証対象と年数を把握しておくことは必須です。「10年保証」と書かれていても、実際には部位ごとに異なるケースがあります。 - 追加費用が発生する条件

地盤改良や特殊な工事など、想定外の費用がどんな条件で請求されるかを明確にしておかないと、最終的に予算オーバーになりやすいです。

「標準仕様に含まれていると思っていた設備がオプション扱いで、数十万円の追加費用になった」

という声も少なくありません。

「契約書が読みにくい」と感じたらやるべき対処法

住宅の契約書は専門用語が多く、読み慣れていないと理解するのが難しいものです。そんなときは、必ず担当者に質問し、説明を受けた内容を「書面」で残すことを徹底してください。

後から「言った・言わない」で揉めるのを防ぐために、やり取りはメールで残す、議事録に署名をもらうなどの方法が有効です。小さな手間が大きな安心につながります。

やるべきこと② 着工〜完成までのスケジュールを把握する

家づくりは数か月にわたる長期プロジェクトです。施主が工事の流れを把握していないと、「工期が遅れていた」「気付いたら工事が進んでいた」などの後悔につながります。あらかじめスケジュールを理解しておくことで、不安を減らし安心して進められます。

一般的な注文住宅の工程表【目安】

- 地鎮祭・着工(基礎工事スタート)

- 上棟(家の骨組みが立ち上がる)

- 外装工事・内装工事

- 設備工事(電気・水道・キッチンなど)

- 最終検査(行政・施工会社の検査)

- 引き渡し

全体で4か月〜6か月程度が一般的です。メーカーや工務店によって前後しますが、大枠を知っておくことで「今どの段階か」を把握できます。

スケジュール遅延の原因と予防策

よくある遅延原因は以下の通りです。

- 長雨や台風など天候不良

- 資材の納期遅れや職人不足

- 施主の仕様変更による工事中断

完全に避けることはできませんが、予備日を含めた工程表を作成してもらう、定例打ち合わせで進捗を確認するといった工夫で遅延リスクを最小限にできます。

施主として必ず把握すべき「確認日」

工事の中でも立ち会いが必要なタイミングがあります。

- 上棟日:骨組み完成の大事な節目

- 中間検査の前:構造・配管が見える状態で確認できる唯一の機会

- 竣工検査(引き渡し前検査):不具合を最終チェックできる重要日

最低でもこの3つは予定に組み込みましょう。

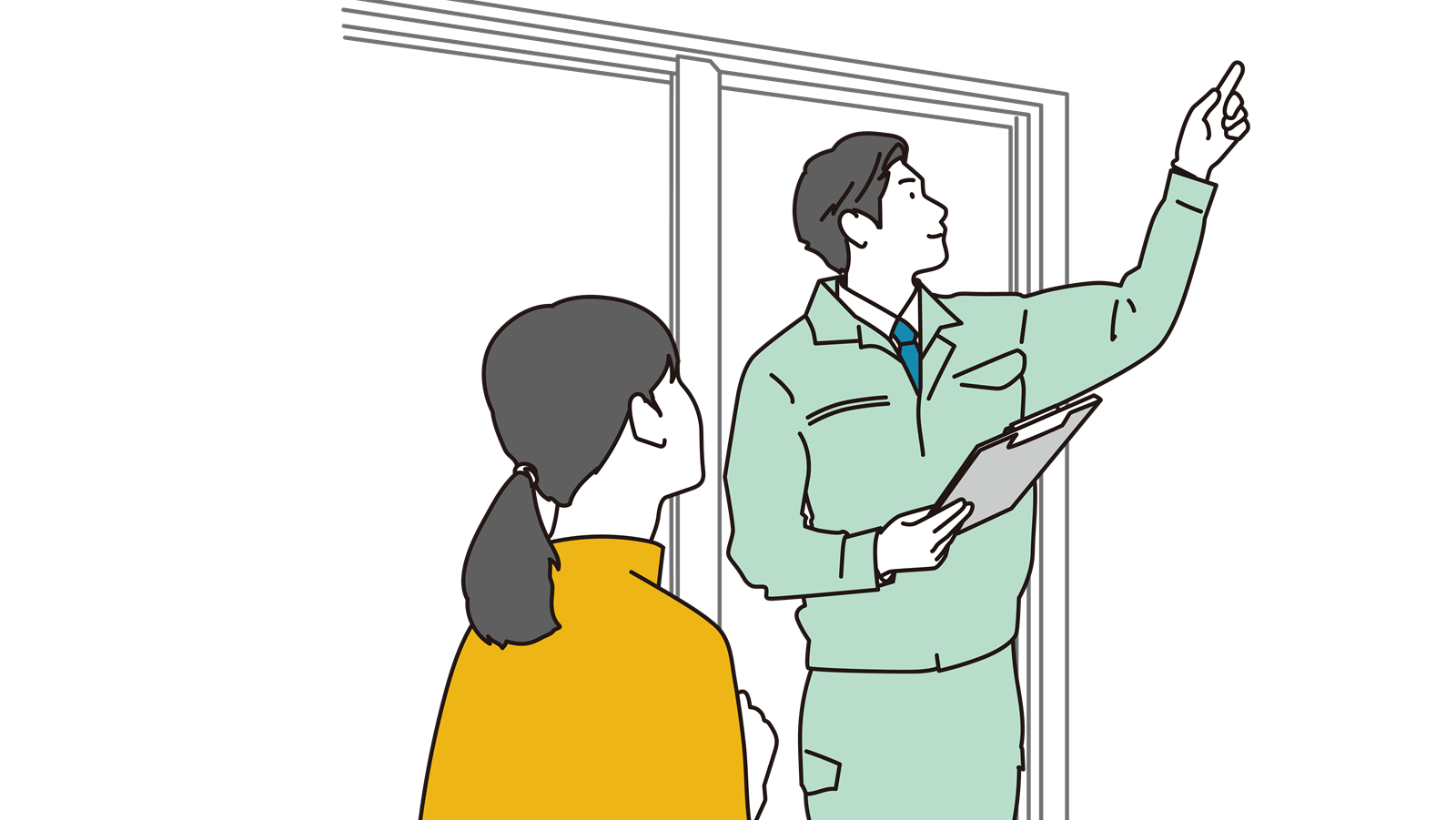

やるべきこと③ 引き渡し前チェックで失敗を防ぐ

「完成したから安心」と思うのはまだちょっと早いです。引き渡し直前のチェックをおろそかにすると、入居後に不具合や欠陥に気付いて後悔するケースは少なくありません。施主にとって引き渡し前の確認は、家づくりの最終防衛ラインです。

必須チェックリスト

引き渡し当日に必ず確認しておきたいのは次のポイントです。

| チェック項目 | 確認ポイント |

|---|---|

| 内装(壁・床・建具) | 傷・汚れ・浮き・反りがないか |

| ドア・窓 | 開閉がスムーズか、鍵は問題なく施錠できるか |

| 設備 | 水道・電気・ガスの動作、換気扇や照明の作動 |

| 外装 | 屋根・外壁にひび割れや欠けがないか |

| 備品 | コンセント・スイッチの位置と数が図面通りか |

よくある見落としポイントと対処法

- 床下収納や点検口:きちんと開閉できるか

- 排水テスト:キッチン・浴室・洗面所の水がスムーズに流れるか

- 外構や玄関周り:小さなヒビや段差がないか

チェック中は写真を撮りながら進めると後で確認しやすくなり、証拠としても残せます。

引き渡し時に不備を見つけたらどうする?

不具合があった場合は、必ず書面で補修内容と期限を明記してもらうことが重要です。

「後で直します」と口頭で済ませると、対応が遅れる・忘れられるリスクがあります。

実際に「半年以上補修してもらえなかった」というトラブルもあります。書面化は小さな手間で大きな安心を生む行動です。

【事前対策】信頼できるハウスメーカーを選べば9割のトラブルは防げる

契約後のトラブルの大半は、実は「業者選び」の段階で決まります。信頼できるハウスメーカーと担当者に出会えれば、契約書も明確になり、工事中の不安や引き渡し後の対応までスムーズに進みます。

信頼できるメーカー・担当者のチェックリスト

打ち合わせのときに、以下の項目を確認してみましょう。

| チェック項目 | 見極めポイント |

|---|---|

| ☑ 質問への回答 | 誠実かつ具体的に答えてくれるか |

| ☑ 情報の出し方 | 不利な点も隠さず伝えてくれるか |

| ☑ 書面対応 | 曖昧な点を必ず書面で補足してくれるか |

| ☑ 打ち合わせ管理 | 内容を正確に記録・共有しているか |

| ☑ 柔軟性 | 仕様変更や修正依頼に柔軟に対応できるか |

| ☑ 提案力 | 施主の意見を踏まえた改善提案があるか |

このチェックリストを使ってチェックしていくと、「任せて安心できる会社かどうか」が一目で判断できます。

口コミ・実例・評判の正しい見方

口コミは良し悪しが極端に分かれるため、複数の情報を組み合わせて判断するのが正解です。

- 公式サイトだけでなく、ブログやSNSの体験談を確認する

- 「良い面」と「不満点」の両方を見る

- 同じメーカーで建てた人のリアルな声を重視する

これらを押さえれば、信頼できるかどうかを客観的に判断できます。

補足:信頼できるメーカー探しに迷ったら?

「たくさんの会社を見比べる時間がない」

「どこに頼めばいいか不安」

という方には、タウンライフ家づくりの活用もおすすめです。

希望条件を入力するだけで、複数の優良メーカーから 間取りプラン・資金計画・土地提案 が無料で届きます。

こちらの記事で詳しく解説しています。

→【完全ガイド】家づくり無料一括見積もりサービス活用術|タウンライフの間取り提案も徹底解説

- 自宅で比較できるから効率的

- 無理な営業がないので安心

- 担当者の誠実さや提案力も事前に見極められる

【まとめ】契約後の準備と知識が、後悔のない家づくりを実現する

注文住宅は、契約を終えてからが本当のスタートです。契約後の行動次第で、安心できるマイホームになるか、トラブルに悩まされるかが大きく変わります。

本記事でお伝えした「契約後にやるべきこと3選」を振り返りましょう。

- 契約書の確認 → 追加費用や保証のトラブルを防ぐ

- スケジュールの把握 → 工期遅延を予防し安心して進められる

- 引き渡し前チェック → 入居後の不具合を未然に回避できる

大切なのが、信頼できるハウスメーカーを選ぶこと。担当者の誠実さや対応力次第で、契約後の不安は大きく減ります。

タウンライフ家づくりなら、複数の優良メーカーから、無料で「間取りプラン・資金計画・土地提案」を取り寄せられるので、効率的かつ安心して比較検討できます。

後悔のない家づくりを実現するために、今日から一つずつ準備を始めましょう。知識と行動こそ、あなたの大切なマイホームを守る最大の武器です。

⇨ タウンライフ家づくりで無料プランを試してみる(タウンライフ公式)⇦ STEP5:注文住宅の間取りとオプション決定ガイド